神奈川ビジネスUp To Date

神奈川ビジネスUp To Date

6月26日放送分

「先端産業を支える技術力と上場がもたらす価値」

ゲスト

株式会社インターアクション

代表取締役社長 木地英雄さん

【プロフィール】

1952年 横浜市出身

1971年 横浜高校卒業

1977年 若狭光学研究所株式会社入社

1992年 株式会社インターアクション設立、代表取締役社長就任

「AIoT」を支えるイメージセンサ市場を特集。横浜市に本社を置き、今年3月に東証一部に上場した「インターアクション」。創業から25年、画像認識の要となるイメージセンサの検査機器を中心に、事業拡大を続ける木地英雄社長に、AIoT関連市場が持つ可能性と、上場に至るエピソードについて伺います。

内田

「イメージセンサの検査装置」というものをメインの事業としてやられていらっしゃるわけですけれども、今「AI」や「Iot」という時代がものすごく盛り上がってきて、全てのデジタル機器にセンサが入っていくという。こういう時代になってきて、そのセンサの用途も非常に多様化していくという時代になってきました。そうなると検査装置もいろいろな機能を求められてくる?

木地

まさにそうですね、おっしゃる通りです。検査装置の視点から言いますと、新しい市場が開けつつありますね。いわゆる「モーションキャプチャー」だとか「自動運転」もそうですけど、そういったところで、どうしても今までのセンサは人間の目に合わせていますけど、今度は赤外線だったり、人間の動きだったりとか、こういうことを選出しなければいけないとか、センサの中でも、イメージセンサというのは情報量が多いと思うのです。

内田

「人間の目を越えよう」という目標で作ってきた世界ですよね?

木地

もうセンサの方が越えているのではないですかね。今はスマホなどで広げても、どこまでもボケないし。もうひとつは、AI(人工知能)が進めば画像処理と一緒になって「どういうことなんだ」という特定ができます。犯人を捕まえるのに、この犯人のことだけポッと顔がクローズアップされるとか。今は画素数が多いから、そうするとAIがあれば、「あ、これだ」と。あとは音だとか、においだとか、触感とか、圧力センサとか、いろいろございますけども、そういったものが人間の五感の代わりに、もっと優れているかもしれないけども、処理ができて、さらにそういったものを統合、ある目的のもとに統一していく、みたいなものが出てくると、いろんなところで変革が起きてくる。さらにもっと、いろんなAIがあって、センサがあれば、いろんなことでもっと。

内田

問題解決をしていく?

木地

問題解決とか。あとは人の流れだとか。やはりそういったビジネスにも導入されて、スタンダードになってくるのかなという風に思います。そういうときに、いかにセンサを活用して、イメージだけじゃない、音だったり、振動だったり、そういったセンサを活用して、もっとクリエイティブな仕事が出来るんじゃないかという風に思いますね。

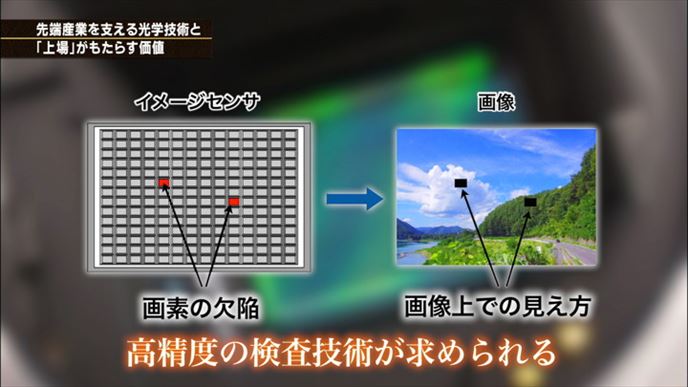

レンズから取り込まれた「光」を電気信号に変える半導体、イメージセンサ。この中には画素・ピクセルと呼ばれる非常に細かい点があります。この一つに欠陥が起こるだけで、画像に影響が出てしまうため、高機能化するイメージセンサには、より精細な「検査技術」が必要となってきます。

内田

インターアクションの光源装置というのは、シェアトップということですけども、そこの強み、優位性というのはどこにあるんですか?

木地

やはり何よりも、カスタマーファースト。いくつか時代に合わせたデバイスで検査項目があるわけです。デジタルカメラに使うのか、スマホのカメラに使うのか、一眼レフに使うのかということで違いますよね。画素数も増えてきて、最終的なアプリケーションを作られているところでも要求が変わってきます。

内田

はい

木地

(他社製品は)「ガチガチ」に作る。振動が無く。難しいのですけど、鋳物で作って。それはすごく性能が良いです。

内田

ブレないというか、安定している?

木地

ブレないし、安定している。だけど、どうにも「いじり」ようがない。

内田

それが「ガチガチに作る」ということですね?

木地

ガチガチなんです。もうだから手を入れようがないし、「これがうちの最高製品です」と、それはもう確かに素晴らしいのですね。技術的にはもう素晴らしい。ですけど「お客様の身になって提案できているか」を考えていなかった。こんなに素晴らしいのだから、「これ以上はないでしょう?」という感じのものが、そうは言わないでしょうけど、そういうものが見えますね。だからうちはそうではなくて、お客様が必要だと言うのだったら、「それはなんとか工夫して作りましょう」ということですね。

内田

最初からオーバースペックなものが多い中で、ちゃんと本当のニーズを聞いて作っている?

木地

作っている。そういう意味で言うと、何か難しい案件、新しい開発でも、そういうことは全部とは言わないですけど、うちにいただいていますね。そのかわり苦労しますけど、最後まで投げないですから。そういう信頼感を持っていただいているのかなという風に思いますね。うちも技術的にも、もっともっと、勉強していかなければいけないという風には思いますけど。

1992年に創業したインターアクションは半導体検査装置の設計・開発を軸に 中国への進出や太陽光発電システムの設計などを展開。2017年3月に東証一部上場を行いました。「上場」によって得られた変化、価値観とは。

内田

今年で創業25年ということで、東証一部に上場したというところまで成長してきた会社ですけども、誕生したときというのは、どんな会社だったのですか?

木地

誕生したときというのは、家内の実家を間借りで、下宿生みたいに、4畳半の畳の、トタン屋根の、夏は暑くて、コピー機と製図台だけがあった。そこで1人で始めた。当時ベンチャーと言われていましたけど、全然ベンチャーなんか、そんな見てくれではないですよ。細目で見てね。僕は言ったけど、「木地さん実績出してくださいよ」「実績って言ったって、仕事くれなきゃ出せないよ」ってね。

内田

上場まで来た、というのは、どんな気持ちですか?ビジネスを成功させたという感覚という達成感?やはり気分がいいものですか?

木地

それは悪くはないですけど、そんなにどうこうというのは思っていないです。ただ周りは随分違いますね。

内田

周りが変わる?

木地

信用度と結果を持たないと認めてくれないじゃないですか。「一部に上場した」というと、うちよりもっと規模の大きい会社がたくさんありますけど、やはり見方が違うのですね。それは時々わかるときがあります。

内田

確かに何かが変わって。

木地

変わっていますね。いわゆるビジネスの話だったり、スケールアップしたというか。あともうひとつ、うちもちょうどそういう役割もあるのかもしれませんけど、今、団塊の世代の人が頑張ってきて一生懸命良い会社作ったけど、跡継ぎがいないとか、いろいろ困っているところがあるじゃないですか。そういうところを統合していく、技術を残していく、人を残していくというのも、ひとつの役割なのかと。そういうときに「一部に上場した会社です」というのは、今度M&Aをされる側も「あそこのグループに入るのか」と。

内田

納得性というか、同じM&Aされるなら、やはり良い会社にされたい。そうしたら必然的に良い会社のM&Aの可能性が高まってくるということですね。

木地

M&Aをするときに、「うちはこういう会社です」と言ったときにわかりやすいですよね。これは今後の戦略において違うかなと。

内田

上場しているということは、その会社を発展させる、しかも強くしていく。M&Aも含めてという意味では非常に優位?

木地

優位ですね。

内田

ということは、実感されているということですね?

木地

それはしていますね、それは非常に、全てにとって。そこまでの関門があったから、そういう風になっているのかもわからないけど、このステージに上がったことによるメリット、今後の展開というのは、やはりどれだけ良い人材を集める、どれだけ良い会社をグループに入れていくか。

内田

ここが勝負なのですね。

木地

ここが勝負ですね。自分で開発してやることもあるのですけど、そこがかなり勝負になってくるのかなという風に思っていますね。そこは頑張っていきたいなと。

内田

成長戦略についてお伺いしていきたいのですが、センサの需要も相当伸びていくという見立てですか?

木地

はい、そう思いますね。

内田

この多様化、需要の伸びという中は、非常にビジネスチャンスでもあろうですし、追い風になってきているという風に見えるのですけれども、どうチャンスにつなげていくのですか?

木地

今までというのは、「検査装置のエンジニアレベルで一生懸命トップを獲りたい」「トップシェアでナンバー1企業になりたい」という意味で、目的はある程度到達しているけども、まだ足元が弱い。だからまず、揺らがない基礎を作って、それでM&Aをこの10年でやって、新規事業を起こす。いわゆるIotとかありますよね。どういう事業でもそれは必要、センサとその技術は必要になりますので、そういったものを展開できるようなM&Aも含めて。10年後は時価総額いくらとか、普通だと言わないといけないのでしょうけど。

内田

そういうことにはあまり興味が無い?

木地

無くはないのですけど。時価総額は気になりますけど、そういう意味で言うと、時価総額で少なくとも10倍ぐらいにはしたいですね。当然そうならないと、上場の意味がないかと。それで20年後と言ったら、世界に冠たる会社に。そこまでの、20年後というとちょっと僕は、現役は厳しいかもわかりませんけど、ただその道筋は付けたいという風には思いますね。

tvkのYouTube公式チャンネルの「見逃し配信」では取材VTRも含め、インタビュー全篇をご覧いただけます。(視聴無料です)

特徴ある製品・サービスを紹介

「ビジネスのヒゲ」

便利・おもてなしを演出する男性用コスメポーチ「corom」

光巨プロジェクト(横浜市)

6月19日放送分

「借金40億円からの経営再建 地元で愛されるお店づくり」

ゲスト

株式会社湯佐和

代表取締役 湯澤 剛さん

【プロフィール】

1962年 神奈川県鎌倉市出身

1987年 早稲田大学法学部卒業、キリンビール株式会社 入社

1993年 アメリカ・ニューヨークへ留学

1999年 キリンビール退社、株式会社湯佐和 代表取締役就任

若者のアルコール離れが進む昨今、売上好調の居酒屋を運営する湯佐和。サラリーマン生活から一転、父親の急逝により借金40億円の会社を引き継いだ二代目の湯澤剛社長に経営を再建した独自の戦略、また大手チェーンとの差別化につい伺います。

内田

今、居酒屋というのは、チェーン店を見ると非常に厳しい状態だと思うのですけれど、湯澤さんのところは好調だと?

湯澤

まあまあ好調と言えると思います。はい。

内田

今は非常に会社がいい状態ですけれども、ここに至るまではとてもご苦労されたということで、ご著書も拝見したのですけれども、そもそも湯澤さんは自分の会社をお継ぎになるつもりはなかった?

湯澤

全くなかったですね。大学を卒業した後に自分でビール会社に入って12年くらい勤務したのですけども、その後に、この会社の創業者だった父親が突然亡くなって、その結果として、予期せぬ形で会社を引き継ぐことになったというのが事業承継の経緯でした。

内田

そこはすんなりと継いだという形ではなかったのですね。

湯澤

いや、とんでもないですね。その会社というのが当時33店舗やっていて、売り上げの規模からして20億円ぐらいあったのですが、いわゆる有利子負債、借金の額が40億円もありまして。その40億というのが、当時36歳でしたけど、普通の36歳のサラリーマンからすると、ちょっと信じられないような金額で、そういう意味では滅茶苦茶な、どん底からのスタートというのが最初の経営のスタートでした。

内田

「何が?」と言っても「全部だ」と言われるかもしれませんけれども、一番辛かったのは何ですか?

湯澤

それは2つですね。1つはやはり借金の額。40億円というのは、その金利だけで1ヶ月に1000万円近く払うわけです。元本と合わせると当時は3000万円を月に払っていましたから。つまり資金がもう全然足りなくて、いつもいつも資金ショートでお金に追われる日々というのが一番辛かったですね。もう1つは、やはり人の問題です。その頃は社員の人たちも、いろいろなところからの寄せ集めで十分なケアもしていませんでしたから、社員の人たちが次々に辞めていったり問題を起こしたりする。それがやはり一番辛かったです。

内田

具体的にどうやって再建していったのか。ご著書から私も探ってみたのですけども、まずは「出るを制す」。「入るを計って出るを制す」という言葉が出てきました。とにかくコスト削減?

湯澤

とにかく放任経営というか、「ほったらかし」だったので、面白いようにコストは削減できるわけです。

内田

無駄だらけ?

湯澤

「無駄だらけ」ということですね。父も69歳で亡くなったのですけど、ほとんど本部に幹部社員もいず、もっと言えば、店に店長もいないような状態でやっていましたから、考えられないような無駄なことがいっぱいあったので、まずそこにザクザクと手を入れていく。他のことには、あまり僕の力は及ばなかったですけども、そういう無駄の削減というのは目に見えて効果が出るので、非常にやりがいがありましたね。そこから入っていったということですね。

内田

「もうこれ以上は駄目だ」と思ったときに「破産計画書」、最悪の状況を想定したものを書き出してみたという、ある意味、荒療治というか、これはどんな心理だったのですか?

湯澤

やはり不安でしょうがないわけですよ。多分、会社を継いだときには長くても3年、短ければ2年くらいで倒産するだろうと思っていたので。

内田

もう、「再建できる」という思いはなかった?

湯澤

とてもとても、絶対無理だと思っていました。「あと何年それを延ばせるか」というだけだったので、それを考えると不安になっていくわけですよね。何かをやっていても、「こんなことやっても無駄なんじゃないか」とか「こんなことやっても効果がないんじゃないか」と、すぐに悩んでしまうので。だったらもう、いわゆる最悪の状況というのは何なのか、それは破産ということですよね。破産をすると家がなくなる、仕事がなくなる、従業員の人たちをどうするのか。それを頭の中に置いておくと、どんどん肥大化していくので、紙に落として、計画にして、「破産計画書」ということで、A4で3枚ぐらいですけども、ものすごく楽になりました。

内田

ひとつのアドバイスですね。「何か苦しいことがあったら書き出してみよう」と。

湯澤

絶対そう思いますね。書き出してみる。

内田

意外に、大したはことはないと?

湯澤

頭で思っているよりは、客観的に見た方がその影響というか、大きさは小さいと思うのですよね。

内田

居酒屋を流行らせなければいけないわけですよね?

湯澤

はい、そうです。それが一番ですから。

内田

その中で、「ターゲットをどうしたらいいんだ」という中での失敗もあり?

湯澤

ありますあります。最初にやったのは「モデル店を作ろう」と。33店舗はもうボロボロなわけですよ。店もボロボロだし、働いている人もやる気がなくなっているし、売り上げはどんどん下がっていく。一気に全部はできないので、1店舗でいいから良い店を作って、一点突破でそれがうまくいったら、横に広げて全体の底上げを図ろうと。こう考えたわけです。

内田

なるほど。成功モデルをひとつ作るのだと。

湯澤

成功モデルをひとつ作って、あとは横に展開すれば、底上げができるのではないかと。ところが間違えてしまったのは、元々うちのお店は中高年の男性のお客様には支持されていたわけです。滅茶苦茶な運営でしたけど、それでも「海鮮もののコストパフォーマンスがいい」という理由で。逆に言うと女性はほとんど来なかったですね。「あの店に行くのは怖い」とかってよく言われていましたから。ファミリーも来なかったです。ですから女性やファミリーを入れないと売り上げが取れないということで、デザートメニューを増やしたり、サラダのメニューを増やしたりして、新たなターゲットの人たちを取り込もうとしたのですが。

内田

なるほど、ありがちですね。ターゲットを増やそうと。

湯澤

それが完全な裏目になりました。今おっしゃられたように本当に深刻だったのは、元々うちの店を支えてくれたロイヤルユーザーだった中高年の男性のお客様たちは、何か店の雰囲気が変わってしまったとか、居辛くなったとかで、この方たちも来なくなって、誰も来なくなって売り上げがどんどん下がってしまうということになってしまったわけです。

内田

一番気合を入れた再建のお店が大失敗。

湯澤

大失敗です、これはちょっと信じられなかったですね。売り上げが段々段々下がっていくわけです。本当にひどい運営だと思っていた、ほったらかしだったときの売り上げと利益を下回ったときには、本当にまずいなという風に思いました。

内田

笑ってはいけないんですけれども、そういうことが起こるのですね。

湯澤

本当に苦しい時には弱点に目が行ってしまうわけですね。自社の弱点はどこなのか、その弱点を見つけてそこを克服しようとするのですけども、そういう時こそ、有るか無いかわからない強みを見つけて、それにフォーカスをすることによって流れを変えなければいけないのに、全く逆をやってしまったという状態でした。

内田

「とてもこんな再建なんか無理だ」、「借金なんか返せないんだ」という風に思っていたのに、「返せました」と。これはどんな気持ちだったのですか?

湯澤

「いけるな」と思った瞬間というのがあまりなくて、何となく毎日毎日ずっとやっていたら、気が付いたら、「あ、何とか目途が立っていた」というところで、ここで本当に楽になったという風に思えたのは、つい最近のことですね。

内田

お店をスリム化して、縮小していったけれども、しっかりと利益が出ていくような形になっていったと?

湯澤

それは父が作った会社で、店というのは、実は立地がすごく良かったのです。各店の立地は良かった。ところが放置の拡大をしてしまったことによって、管理が行き届かないから利益が出ていなかった。ですから身の丈に合わせて少し縮小する。そして素人の私であっても、やはり立地が良いですから、そこにターゲットを決めて、やることをきちんとやっていれば、結果が出やすかった。ひとつ大きな要因というのは、立地が良いお店を父が残してくれたというのはあったかと思います。

内田

お父様には、いろいろと言いたいことがおありでしょうけど?

湯澤

つい最近までは、やっぱりもう恨んで恨んで、自分の人生は滅茶苦茶になってしまったという風に思いましたけど、父は日記を書いていたのですね、もう長い間に渡って。その日記を紐解いて学んでいくことが多かったので、その日記を紐解いている間に、本当は恨み辛みで日記なんか触りたくもなかったのですけど、ところが日記を紐解いている間に、「あ、父もこんなに辛かったのか」と。「こんな思いをしながらやっていたのか」というのが分かるわけですよ。すると今は「何でもうちょっと早く帰らなかったかな」と。「もっと早く帰って、もっと早く手伝ってあげれば、もう少し楽だったのに」という意味で、申し訳なかったって気持ちに、ここ最近ですよ、変わってきました。

湯佐和が運営する居酒屋の人気メニューは「地元で獲れた刺身」。三崎港と長井港で「買参権」を持ち、漁港から直送で新鮮な魚を提供することができます。買参権とは、競りに参加する権利のことで、10〜15%の経費削減ができると言われています。

内田

買参権を取得した。そこまで徹底して地産地消にこだわるという、この狙いは何ですか?

湯澤

一番の大きな理由は、いわゆる競合になる大手との違いをどこで出していくかということを考えた時に、やはりその地域の漁港から仕入れて、それを当日とか翌日に新鮮な魚を出していくという取り組みというのは、全国チェーンにはやりづらいのではないかと。そこが発想のスタートでした。

内田

実際に競りに参加して自分のお店に出すということをやり始めて、思うようにいきましたか?

湯澤

いや、なかなかですね、それは難しい部分があって、天候によって魚が揚がらなかったりとか、魚の種類がバラバラだったりしますから。だから市場があるわけですけど、そういう意味ではそう簡単にはいかなかったです。

内田

確かに計画通りにお魚は来るわけじゃないですよね。それはどう解決していくのですか?

湯澤

今でも市場と平行して取っていることはあります。扱う季節ごとにどんな魚がどれだけ揚がってくるのかとか、我々もノウハウが積み重なってきているので、少しずつ「仕入れの平準化」がとれるようになっています。

内田

お客さんの反応はいかがですか?

湯澤

地元の魚ということをアピールしないで最初はやっていたのですけど。

内田

もったいない!

湯澤

ただ、やはり鮮度は伝わるということが大きいですね。あとは値段もある程度安いということも可能ですね。流通段階がそれだけ減りますから。

内田

もう直接ですからね。そういう意味では、よりお客さんにも喜んでもらえることを狙っているということなのですね。地産地消のシェアというのはまだまだ拡大していきたいところですか?

湯澤

そうですね。実際に扱っている魚のうちの三浦半島の魚というのは3分の1ぐらいにまだ留まっています。それがどんどん増えることによって、やはり他社とは違うやり方ができるのではないかという思いがありますから、ここは広げていきたいと思います。

湯佐和では調理、ホール共に社員が多いのも特徴です。社員を多く採用することによるメリット、また違いについて伺いました。

内田

とにかく人、ですね?

湯澤

もう、人です。

内田

ご著書を読んでいても、良い人材が居ると100万円単位で売り上げが変わると書いてありましたね。そんなに変わるものですか?

湯澤

利益ベースでいけば2倍とか変わってきますよね。ものすごく変わってきます。その人がスーパーマンとして活躍するというよりも、チームワークを作れる、店舗の雰囲気を良くできるような人が行くと、ひとりの力だけじゃなくて店舗全体の力が変わってくるので、その時の成果の出方というのはちょっと驚くべきような状態になりますね。

内田

そういうリーダーシップを持った、良い雰囲気、良いムードを醸せる人をいかに置くかということになっていくわけですね。

湯澤

そこが一番のポイントだと思います。それをやるためにはいろいろなテクニックとか、いろいろなことがあると思うのですけど、一番の基本というのは、やはりその人自体が幸せじゃないと、どうやったって良い雰囲気は作れないし、そうなると、ありきたりなことですけど、社員の人が幸せになる環境をいかに作れるかということが企業繁栄の一番の鍵じゃないかなという風に思っています。

内田

具体的にお伺いして、この人材教育、成長させていくというので、どのようなことをやっていきたいですか?

湯澤

うちの場合、具体的に言うと、いわゆるコンテストみたいなものをいっぱいやるわけです。商品コンテストとか、販売コンテストとか、何とかコンテスト。そういう場を作って、きちんとした表彰状を作って、みんなの前で表彰してあげる。こういう形で自分のやったことが認められていく。この体験をしていくということはとても効果があること。それともう一点は、やはりお客様の声ですね。いろいろと我々が言うよりも、一番その社員の人たちをやる気にさせて、喜ばせるのはやはりお客様の声です。「おいしかった」「また来るよ」「本当に良いね、この店は」というお客様の声をどうやって働いている人に届けるか、それが一番大事かなと思っています。

内田

面白いのが、「面倒くさいお店を目指す」と。面倒くさいということをわざわざやるのだという。

湯澤

やはり同じく競合になる大手チェーンとの住み分けを考える上で、大手チェーンというのは700店舗とか1000店舗を目指す。つまり効率化した、誰がやっても同じようなことができるような、いわば面倒くさくないことをやるわけです。そこと競合していくために我々がやれるとしたら「面倒くさいこと」。具体的に言うと、例えば店舗にちゃんとした技術者を置いて、その技術者の人がきちんとした仕込みから、調理をやって、なかなか大手チェーンにはできないような「面倒くさい商品」を出していく。「面倒くさい」というのは「手が掛かる」という意味ですけども、そこにこそ我々の生き様があるのではないか。いわゆる大手が効率化の中で落としていったところの逆側。面倒くさいですけれども、そこが我々の生きていく道なのではないか、という考えです。

内田

本当に効率化、効率化というようなところのチェーン店だと、ほとんど調理しなくて、電子レンジで?

湯澤

そこまででもないですけど。

内田

そういうようなもので簡易的に出すというところが増えていたり、そういうような商品も多いという中で、もうひと手間を入れていくと?

湯澤

どちらが良い悪いではなくて、多分そこで住み分けられるのではないかと。低価格で多く展開する飲食企業があってもいいですけども、一方では手間をかけながらも、きちんとした商品を出していくという、そこに生きる道があるのではないかという考えですね。

内田

これからの湯佐和について語っていただきたいのですけれども、どういう会社、お店になっていくのでしょうか?

湯澤

一番特徴的に言えるのは、「急な拡大は求めない」ということです。地域に根ざして、着実な成長をしていければいいと思います。

内田

何故拡大を目指さないのですか?ある意味トラウマみたいなところもあるのですか。

湯澤

それは確かにそうですね、トラウマがあるのですけど。もう1つは、人口が減少していく中、本当に拡大をしていくことで働いている人たちが幸せになるのかと考えた時に、ちょっと違うのではないかと。1店舗1店舗の、本当に繁盛店を作っていく方が、むしろ働いている人が幸せになるのではないかという思いで、大きく店舗を増やしていくよりも、着実に今ある店舗の中で収益を上げて、それを社員の人に還元していきたいというのが基本の考えです。

内田

これまでの経緯があって、非常に堅いというか。

湯澤

そうですね。ものすごい慎重で。

内田

ものすごく慎重でいらっしゃるという、そのお気持ちもとてもよく分かるのですけれども、もし、湯澤社長がもう1回生まれ変わったとしたら、同じような人生を選びますか?

湯澤

いや、絶対に選ばないですよ。それはないです。ただ、よくその質問をされるのですけども、今の時点で、あの36歳で父が亡くなった時点に戻ったら会社を継ぎますか?と言われると、答えは2つですね。

内田

はい。

湯澤

借金がもうちょっと少なかったらやります。例えば10億円ぐらいであれば。ただ40億円の借金があったら絶対やらないですね。

内田

やはりそうですか。散々苦労をさせられたけれども、居酒屋に対する愛情みたいなものも伝わってくるのですが、やはり居酒屋っていいですか?

湯澤

そうですね。僕は前の仕事の時に営業とかをやっていたのですけど、やはりお客様を訪ねて行って、いろいろな話をする。場合に寄っては、ちょっと忙しいからといって断られるようなことがある。それに比べて居酒屋というのは、お店でまともにやっていればお客様が足を運んでくれて、当たり前のことをやっていたら、「おいしかったよ、また来るよ」と言ってくれる。お客様の声で賑わっている店の中を見ていると、「社会の役に立っているのではないか」とか、「我々のビジネスというのは必要とされているのだな」という、こういう思いがありますから、そういう意味では、やりがいを感じるところはあります。

tvkのYouTube公式チャンネルの「見逃し配信」では取材VTRも含め、インタビュー全篇をご覧いただけます。(視聴無料です)

特徴ある製品・サービスを紹介

「ビジネスのヒゲ」

仕事はアウトドアで!「CAMPING OFFICE」

横浜市役所

6月12日放送分

「食文化の発明記念館とクリエイティブの本質」

ゲスト

安藤百福発明記念館

館長 筒井之隆さん

アートディレクター/クリエイティブディレクター 佐藤可士和さん

国内外から毎年100万人以上が訪れる横浜・みなとみらいの「カップヌードルミュージアム」。核となるのは世界初のインスタントラーメン発明者・安藤百福の「創造的思考」。筒井之隆館長が語る発明・発見の軌跡とは。ミュージアムの総合プロデュースを手掛けたのはクリエイティブディレクター・佐藤可士和。「限りなく満点に近い完成度」と振り返る中で、館内のデザインや「クリエイティブシンキング」の本質を探ります。

内田

圧倒的な吹き抜けですが、これは?

筒井

これはカップヌードルワールドを紹介するのに、来た人にまずここで驚いてほしいと。総合プロデュースをされた佐藤可士和さんの、一番大事な演出だと我々は思っています。このミュージアムが何をみなさんに伝えようとしていのかというコンセプトワード、実はコンセプトワードも佐藤可士和さんに開発してもらって「クリエイティブシンキング」という。安藤百福の仕事ですね。基本は非常に創造的な精神があって、それがいくつかの発明・発見につながったという、そういうクリエイティブな発明・発見の素晴らしさを若い方に伝えたいという創業者の思いを表現したのです。

今や世界の食文化となったインスタントラーメン。この原点となったのが安藤百福が開発した世界で初めてのインスタントラーメン。一人で小屋にこもり、瞬間湯熱乾燥法という独自の製法を発明して「チキンラーメン」を世に送り出しました。安藤の足跡と、クリエイティブの本質。佐藤可士和さんは、それをミュージアムにどう落とし込んで行ったのか。

内田

カップヌードルミュージアムのお仕事の依頼が来た時に、パッとイメージが湧いたものはどんなものだったのですか?

佐藤

割と多くの企業のミュージアムは、どちらかというとあまり面白くないというか、「今までの歴史」的なものをただ出していたり、子どもをターゲットにしているのにものすごくたくさん字が書いてあって、「これは読めないだろうな」と、「これはちょっと小学生にはきついかな」みたいなものはたくさんあったのですよ。楽しく伝えないと意味がないというか。なのでお手本がそんなにいっぱい無かったので、どういうことをすればいいんだろうと悩んだというか、不安にも思いましたね。

内田

不安があった?

佐藤

そうですね。それはこの仕事だけじゃなくてどんな仕事でもそうなのですけども、ある意味全くやったことの無いことなので、その不安の裏返しには「絶対成功させないと」というものがあるので不安に思うのですけど。

内田

最初にいろいろ考えて、プレゼンテーションの資料作っていきますよね。どんなものを最初に作ったのかって興味があるんですよね。それが、最後の完成図に至るまでどんな変化があったのか。

佐藤

日清側も伝えたいことは明確だったのです。要するに世界で初めてインスタントラーメンを発明した創業者がいて、その創業者のいろいろなクリエイティビティというか、アイディアが世の中を変えていったわけじゃないですか。そういうことを、是非子どもたちに伝えたいと。そういうコンテクストと言いますか、このミュージアムの文脈にはどこにもブレがない。そこは完璧にできていると思います。だから企業の事情で入れたとか、そういうのはゼロですね。

内田

そういうのって、すごく「浮く」んですよね。

佐藤

すごく浮くんです。だいたいそういうのが入って、何か濁るんですよ。だから僕は「クリエイティブシンキング」というキーワードを出したんです。要するに創造的思考ですよね。創造的思考が世の中にイノベーションをもたらすのだと。それでどうやったら「クリエイティブシンキング」というのはできるのか、どういう風なものの見方をしたら「クリエイティブシンキング」につながるのかということを楽しく子どもたちに伝えていけたらいいねって、そうやってまとめていったのです。

内田

「クリエイティブシンキング」という言葉は佐藤さんのご著書にもあって、佐藤さんの、ある意味キーワードというか、そういう印象があります。

佐藤

僕はいろいろブランディングをやったり、「いろいろやっている」というのは、ずっとただロジカルに物事を積み上げていくのではなくて、ロジカルな思考と、ラテラルというのですかね、水平思考、横にポンポン飛べるようなものを掛け合わせていくことが大事だと思っていて。よく「どうやって、やっているのですか」と聞かれるのですが、それを「クリエイティブシンキング」と。僕が作った言葉ではないと思いますけど、あまりビジネス界の中ではそんなに注目されていなかったというか。

内田

それを体系化したということですね。安藤百福さんのことをヒアリングしながら、深く知っていくわけですよね?その時にどんな風に彼を理解していったのか。

佐藤

エピソードがすごくたくさんあるんですよね。例えば特許を開放して、業界が発展するようにしたとか、すごくいろいろな思い切った施策を打っていて、子どもに対してちょっとそれは難しいかなとか、クリエイティブシンキングという切り口で切っていったらどうなるんだろう、ということを考えていました。

内田

そこにいくと、すっきりと彼のデザイン化、見える化というものができると?

佐藤

「このミュージアムでやるには」ですね。いろいろな切り口で、例えばビジネスみたいな視点で安藤百福さんの仕事をまとめることもきっとできるだろうし、何かもっと人間性みたいなものでもまとめることができるかもしれないですけど、ここは「クリエイティブ」という視点で全部を切っていく。だからコンセプトがすごく大事なんです。

安藤百福の発明・発見を支えた想像的思考。これを紐解くヒントになるのが、ミュージアムの核となる展示「クリエイティブ シンキング ボックス」。6つのキーワード「まだ無いものを見つける」「なんでもヒントにする「アイディアを育てる」「タテ・ヨコ・ナナメから見る」「常識にとらわれない」「あきらめない」が多くの気づきを与えます。

筒井

これはもう安藤百福の口癖ですね。そこからキーワードを6つ、ピシッと。これが小さな子どもたちに安藤百福が伝えたいというメッセージです。例えばこれはですね、「痛くない注射針」というコンセプトなんです。ちょっと触ってください。そうすると蚊が出てきます。

内田

この蚊が刺す?

蚊の針って、毛羽立っていまして、人間の身体を刺した時はスルスルと細胞の隙間を通って入っていくんですね。ところが抜くときにそれが引っかかる。それで痒くなったりするんです。その毛羽立っている構造を注射針に応用して、痛くない注射針にしたと。

クリエイティブシンキングボックスとともに、安藤百福の思考体験を伝えるのが、「デザイン」で魅せる「年表」。安藤の足跡と、示唆に富んだ言葉を軸に、その96年という人生を58メートルのパノラマで表現しています。クリエイティブの力とその視点を子供たちに伝えようと、佐藤可士和がたどった思考プロセスとは。

内田

私もあそこが一番気に入ったというか、魅せられたところで、佐藤さんのクリエイションが一番凝縮している部分だと思います。その方のヒストリーを見せる時に、だいたい年表で「何年に何をやった」というのがつらつらと並ぶのが?

佐藤

そうですね、従来のミュージアムだったりしますよね。

内田

でもその所々で、「こういう気づきがあった」「こういうクリエイティブシンキングがあった」というものをデザイン化している、見える化しているというのは、皆さん、さらっと見ているのだろうけど、大変なクリエイションだったのだろうなと。

佐藤

そうですね。ここのキーワードを抽出するのにものすごい時間をかけています。例えば「常識にとらわれない」というキーワードがあったとしますが、そこにはエピソードがたくさんあって。例えばカップヌードルを持ってアメリカに行った時に、「アメリカ人は丼じゃなくてカップで食べればいいんだ、しかもお箸じゃなくてフォークで」というのとかは、そういうエピソードから、「それは常識にとらわれないからそういうことができたのだ」という風に、コンテンツと切り口をどういう風にやったらいいという、かなり難しい作業ですけど、それをずっと延々とやって。しかもそれをどういう見せ方にしたら面白くいくのか、ということも考えながらまとめていくという感じですね。

内田

佐藤さんが著書の中でも「共感」と「リアリティ」、これが魅力的なコミュニケーションを生むというキーワードを出されていますよね。まさにそれを具現化しているような感じがしたのですけど。

佐藤

そう言っていただけるとすごくありがたいです。やはりこちらが言いたいことだけを提示しても、それは結局入っていかない。でも、こちら側も言いたいことがある。それで向こうにとって、どういう風に共感できるのかという、そこの接点を探していくということですかね。どちらのバランスに偏ってもダメというか、その絶妙なところを見つけていくということが、まさにコミュニケーションの設計の醍醐味だと思うのです。何か「体感」とか「体験」で、バンって理解してもらってもいいんですよ。だからこの言葉を忘れても構わないというか、そういう「常識にとらわれない」という感覚が入れば別に構わない。そちらの方が大事です。

内田

佐藤さん自身もクリエイターとして納得していったというか、共感であるとか、この安藤百福さんに対する尊敬であるとか、リスペクトみたいなものを、あのクリエイションの中からすごく感じたのですけど。

佐藤

おっしゃる通りで、安藤百福さんがやられてきたことをすごくリスペクトして。単純に「インスタントラーメンを発明した」ってすごいことじゃないですか。あまりにもそれが日常になってしまっているので、その凄さをみんな忘れているのですけど。

内田

クリエイターから見ても、憧れ?

佐藤

いやいや、もう憧れですよね。僕も一生に一回くらいはそういう仕事したいなって思います。本当に。今、日本で最も大事と言われているイノベーションとか、まさにそれですから。そういうことが世の中を変えていくということが、子どもたちに楽しく伝わればいいなと思います。

内田

なぜ今、これを子どもたちに伝えたいという思いがあるのですか?

佐藤

もともと僕はクリエイターと言いますか、「クリエイティブのパワー」を使った仕事をしているわけです。前からそうなのですけど、「スポーツの力」とか、「音楽の力」ってあるじゃないですか。それは割と世の中の人はあまり説明を受けなくても理解できているというか、感動できるとか、そこの力というのはうまく使えているのですけど、クリエイティブにも本当はそういう力があって、たくさんあるのですけど、なぜかあまり意識できていない。だからもっと能動的に「クリエイティブの力」というものを使っていけば、企業の問題も解決できるし、社会の問題とか、いろいろなことに対して「クリエイティブという力も、もっともっと積極的に使っていけばいい」とずっと思っている。僕はこういう仕事をしているので、そこのダイナミックに変わっていくことを目の当たりにいっぱいしている。それがまず僕の中にあり、ちょうどたまたまこの日清のカップヌードルミュージアムはまさにそういう創業者がいて、それを世の中に伝えたいと、最初からぴったりそこが合っているわけです。だから僕の思いも入っていますし、そもそも日清という企業の成り立ちや伝えたいものもバッチリ合致している案件なのです。だからすごいクリアなのだと思います。

内田

これから企業というのは、非常に多様化する消費者に対していろいろなコミュニケーションを仕掛けていかなければいけないと思うのですね。単にモノを売る時代じゃない中で、やはり「デザインの力」というのは、まだまだこれから発揮されていくものだと。

佐藤

そうですね、これからもっともっとじゃないですかね。デザインをやっている人たちとか、専門的な人たちはもちろんわかっていますし、勘のいい経営者とか、そういう人たち、それこそデザインやクリエイティブの力を使ってビジネスを大成功させている人たちはいると思うんですよね。

内田

ユニクロとか、セブンイレブンとか。

佐藤

はい。その見本があるのですけど、何となくまだ一般化していないというか、多くの人たちは、そこをスッと認識していないという状態じゃないですか。

内田

それをこれからもう少し促していく役割としての可士和さんがいる。

佐藤

そうですね。『クリエイティブシンキング』を書いた時もそうですけど、「創造的思考」を本当にうまく使うと、日常だって上手くいきますし。「コミュニケーションに創造的思考を使いましょう」と言っているだけなので、そうするともう本当に人間関係の企業と社会の関係だけじゃなくても、いろいろなところにいっぱい使えると思いますよね。もっともっと使えば、「いい世の中になったり、いろいろな問題が解決できればいいのにな」と思います。

内田

今日はカップヌードルがテーマなので、ぜひ二人で食べてみたいと思うんですけど、お付き合いいただけますでしょうか。

佐藤

もちろんです。

内田

普段召し上がりますか?

佐藤

食べます、食べます。

内田

安藤百福さんは、この3分というものに非常にこだわって、世界の食にある意味革命を起こしたわけですよね。佐藤可士和さんに「3分」というお題を出したら、どんなクリエイション、どんなイメージというのが湧き上がるんですか?

佐藤

3分で作ったわけじゃないですけど、例えばカップヌードルミュージアムのロゴがあるんですけど、これは「クリエイティブシンキング」がテーマなので、ビックリマークが3つなのですけど、実はこれは最初から僕はこの形にしようと思った、というよりも、あるものをずっと見ていたら、実は目の前にこれがあったという。

内田

そうなんですか?

佐藤

それはカップヌードルにたくさん付いていますよね。キャタピラマークというんですけど、ここからインスピレーションを受けました。これはもともと、別にビックリマークとして、ではないと思います、すごい昔にデザインされたものなので。それで「クリエイティブシンキング」、発明・発見を形にしたら何だろうっていったら、ビックリマークかなと思ったんですよ、「閃いた」というか。でもその「閃いた」というのを、どうしようかなと、いろいろ並べてみたりしていたら、「あ!ここに、こんなにいっぱい、ここにあった!」と。最初は僕も気づかなかったんです。

内田

面白過ぎます。

佐藤

それで、このマークができたんです。だから3分間のものからインスピレーションされた。ある視点が導入されるとバっと見えてくるということがあると思います。

内田

それも、ある意味の「クリエイティブシンキング」の要素?

佐藤

まさに「クリエイティブシンキング」の要素です。いろいろな視点から見る。

内田

タテ・ヨコ・ナナメ。

佐藤

それによって見えていなかったものが見える。実は目の前にあったりとか。

内田

佐藤さんから見える世界って楽しそうですね。

佐藤

やはりモノの見方とか捉え方とか、本当に面白いと思います。そのものの価値を決めてしまったりとかしますよね。

tvkのYouTube公式チャンネルの「見逃し配信」では取材VTRも含め、インタビュー全篇をご覧いただけます。(視聴無料です)

6月5日放送分

「大手に負けない地元スーパー 成長を続けてきた理由」

ゲスト

ヤオマサ株式会社

名誉会長 田嶋享さん

【プロフィール】

1935年 神奈川県小田原市出身

1954年 県立小田原城東高校卒業、有限会社八百政商店入社

1989年 ヤオマサ株式会社に社名変更、代表取締役社長就任

2003年 会長就任

2005年 名誉会長就任

2011年 株式会社報徳農場 代表取締役就任

2016年 報徳ワーカーズ 顧問就任

創業98年を迎えた小田原の老舗スーパーマーケット・ヤオマサ。大手スーパーに淘汰されず、時代の流れに乗り、着実に地元で成長を続けて来れた戦略とは一体何か、また積極的に取り組む地元貢献活動、2年後に迎える創業100周年に向けての企業理念について語る。

内田

ヤオマサさんは小田原で一番初めにスーパーマーケットを作ったということで、最初というのは、いろいろ苦労があったと思うのですけども。

田嶋

そうですね。当時はまだ、スーパーという言葉もなかったときですから、まあ、八百屋で少し食品を並べた程度だったのが最初でしたね。

内田

その八百屋さんから、スーパーをやろうと思ったのは何故だったのですか?

田嶋

商業界という雑誌が入りまして、その勉強会があったときに、これからは時代が変わってくる、総合的な商品を扱っていかなければ運営ができなくなってくると。自分もできないけども、築地まで魚を仕入れに行ったり、肉屋さんは肉の職人さんに来てもらってやってもらったり。それで段々と覚えていきながら直営で自分がやって、そして肉、魚も合わせてヤオマサの直営店になったのですね。それは大変でした。

内田

全くそういう流通がなかったものを、全て手作りで仕入れのルートを切り拓いていったということですね?

田嶋

おそらく私だけじゃなくして、最初にやる方はそういうご苦労をされて今日になっていると思います。あるお店のオープンのときは、八百屋さん、魚屋さん、皆さんが猛反対でした。夜の夜中までやる、年中無休なんてことは考えられないと。そんなことしたら、我々はもう生きていかれないと。

内田

お魚屋さん、お肉屋さんというのを、全部自分たちでやってしまうということは、大変な危機感を持ちますよね?

田嶋

でもお客さんにとってみれば、逆にそのことによって、自分たちの買い物がしやすいとか、そのお店は繁華街のところにありましたから、夜遅くになって買い物ができて大変うれしいとか、喜ばれることは多かったのですけども、そういう問題ありました。

内田

そういう便利なスーパーマーケットができ、地域の方は喜びましたけれども、なかなかご苦労があったと伺っています。

田嶋

例えば、青果物を青果市場で買うということは、なかなか困難になってしまいました。結局、八百屋さんの皆さんは、我々の営業妨害というか、約束と違うじゃないかと。

内田

もう夜までやりますし、土日ももちろん営業していた。それがスーパーマーケットですものね。なんでそんなことをするのだと?

田嶋

お客さんにとって一番大事なことは、好きなものを、食べたいものを、いつでも買えること。いつでも平等にものを売ってくださる、そういう平等の精神というものが絶対必要だということを、東京へ行ったり、いろいろなセミナーに行ってくると勉強していたので、それはそうだなと。

内田

スーパーマーケットというのは平等な精神なのですね?

田嶋

八百屋さんというのは、どちらかと言うと、「たくさん買ってくれれば安く売るよ」ということをしますけど、そんなことしたら統制がとれなくなりますから、基本的には価格は一定にして売っていくというような形が基本ですね。

内田

歴史を振り返ってみますと、地元のスーパーというものが起こって、その後、大店法(大規模小売店舗法)というものが起こって、チェーンストア、大手スーパーですよね、ナショナルブランドであるようなところが地域にどんどん参入してきてもいいと。これまで規制があって、地域の商店街なり、地元のスーパーが守られていたものが、そうじゃなくなったという時期があった。

田嶋

そうですね

内田

そこでかなりの地元店舗であるとか、スーパーが競争に負けていった、淘汰されたという歴史があると思うのですけれども、その中で何故ヤオマサは生き残れたのか?

田嶋

人に譲るという、「報徳」の教えですね。自分が思っていることを言っているのでは、折り合いがうまくいかない。経営者という立場でいけば「この品物はこの値段で売りましょう」「こういうような販売促進をしましょう」「こういう形でお客さんに喜んでもらおう」という経営者としての考え方があるのですが、従業員の立場からいくと、そんな無理なこと言われたって、私たちは人間として、出来ること出来ないことがあると。出来ない方法を考えてぶつけられるから、そうすると、お互いうまく歩調が合わなくなってくる。

内田

「販売をもうちょっと頑張ってほしい」という経営者の気持ちと、「そんなこと言われても売れないものは売れない」という、ある意味、諦めというか、何か?

田嶋

私たちが寄り添う気持ちで従業員に結びつくと、従業員は「よくわかったから、それはその通りやりましょう」ということになるのだけど、我々がそういう気持ちにならないときには、反対方向で動いていくのだということを、つくづく感じました。

内田

寄り添って理解しあえるというところで一番気を付けたところは何ですか?

田嶋

今年もヤオマサに14名の人が入ってくださっているのですけども、そういう人たちが喜んで働けるような職場を作れば、またその次の、来年も多くの人が来てくれる。幹部の人たちだけで物事を決めるのではなくて、その人たちがやりやすい仕事というのを作っていくことが大事だということを思いましたね。

新鮮な野菜をはじめ、地元の食材がズラリ。ヤオマサにしか揃わないものも店頭並びます。何故、地産地消にこだわるのか?引き続き、田嶋名誉会長に伺います。

内田

非常にお魚が新鮮で、本当に小田原のお魚が来ているとか、地産地消の、地域のお野菜を並べているとか、所々に「地元のスーパー、地域のスーパーとはこういうことか」という風に見たのですけども、こういう品揃えというのは?

田嶋

やはりバイヤー、言い換えれば仕入れ担当者がですね、他のお店には並んでいないものが最初にヤオマサは並ぶというような、そんな形で仕入れの担当者も苦労しているとは思うけど、やってくれていますね。

内田

地元の野菜、魚というものを仕入れるルートは独自のものとしてあるのですか?

田嶋

魚の場合でも網元というのがありまして、網を持ってきたときに情報を流していただいて、「今日はこういう魚が入りますよ」というと、そのキャッチしたものを、先に別個に仕入れていただいて、ヤオマサは受けるとか。そういう意味味では、仕入れ担当者の仕事というのは、かなりいろいろな勉強をしていると。

内田

いろいろなスーパーの競合がある中で、競争力を持つとなると、消費者はどうしても値段を見ますよね?価格競争力というのは?

田嶋

価格の競争力というのは、絶対競争しなければいけないのですけども、ただ安売りの商品を一生懸命探して売っていくと、そういうお客様にとっては大事ですけども、また安いお店ができればそっちへ行ってしまう。そのお店も大事だけれども、また明日に来てもらえる人は、やっぱり心のサービスがどれだけできているか。ただ安いから行くのではなくて、「あそこのお店に行ったら気持ちがいいから行きたいね」。そういった勉強会をしていますね。

内田

地元で愛されるスーパーということで、業績もすごく堅調ですね?非常に今小売が厳しい状態の中で、どう生き残っていくのかということは課題だと思うのですけど。

田嶋

「地産地消」というですね、農家の方や船内の方々といろいろな形でお互いに話し合いをして、一番収益を上げる方法は何かという、やはり季節のものを作って、良いものを作っていく。

内田

農家さんはどんどん少なくなり、担い手不足になって、こちらは野菜を置きたいのに作ってくれる人がいなくなるという状況が起こっている。これに対して、どういう動きをしていくか?

田嶋

こんな時代がくるだろうなと思っていましたので、私は「報徳の精神」を持った、報徳農場を作ったのですね。

内田

それは何年前ですか?

田嶋

今から30年くらい前です。

報徳農場は、農業と福祉が連動した農福連携企業として、生活困窮者や引きこもりなど、働きたい人の受け皿としての役割を担い、実際に収穫した野菜はヤオマサでも販売されています。また、養護学校や保育園、小学校で積極的に農業体験を行ない、農業ファンを増やし、地産地消につながる活動を行うことで、信頼を得る企業へと成長してきました。

内田

職業する場を提供していると?

田嶋

農業を通して、2、3か月経つと新しい職場に移る。そういう人たちの職場というか生きがいに、農業を通して自然を相手に、そして自分たちが今までなかなか外に出られなかったというか、外で仕事ができない人の、新しい仕事になるのかなと、そういうチャンスだと思っています。

内田

何人かは、農業が気に入ってそのまま農業をやろうという風に思ってくださるかもしれません。

田嶋

事実、そういった形で農業に入っている人もいるし、職場を辞めたのだけど、自然の中でもう一度考え直して、新しいところで仕事、自立支援をそういう形で、これは私どもだけじゃなくて、全国的にそういう仕組みを活用してやっている人が大勢いるとは思います。

内田

本業を使った社会貢献であり、それがもう少し広いところで役に立っていけば尚良しという形なのでしょうね。まだまだ、この農業を通じた社会貢献というのは、おやりになっていきますか?

田嶋

これからも、もっとやっていきたいと思っていますけどね。

内田

ずっと心の中にあった「報徳の精神」というものを、農業を通じて社会貢献しているという、「困った方たちの受け皿になったらいい」という思いと「農業がどんどん小田原で衰退していくのを何とか歯止めをかけたい」という、両方の思いが合致した活動として行っていると見えるのですけども。

田嶋

これは私どものヤオマサがどうこうなのではなく、量販店全体が地産地消と言いながら、その品物をどういう形で供給するかということが問題だと思うのです。それにはやはり、そういうような仕組みを作って、「小さい農家の方々がやめていく、だったら大きい農家の方々をもっと増やすにはどうするか」。そうすると仲間を作っていくしかないのですね。

内田

この農業、野菜作りというのは、まだまだこれから拡大していく?

田嶋

そうですね、地域にもっと広げていきながら、是非、できるだけ小田原の野菜で小田原の人たちが満足できるような、そんな形にしていきたいと、こう思っています。

内田

あと2年で100周年ですね。 100年同じ地域で、ずっと同じ事業をやり続けるというのは大変なことだと思います。素晴らしいと思うのですけれども、当然100年では終わらず、110年、120年、150年とヤオマサを続けていくために、何をしなければいけないと思いますか?

田嶋

やはり「信頼」ということが一番。信頼があれば何とか、「あの人は生かしてあげよう、ヤオマサを何とか助けてあげよう」ということがあるけども、信頼がなくなれば、「ああいうお店は要らないよ」と。いくら私がやりたくてもできないと思うのです。だから信頼を得るためにどうするかということですね。

内田

具体的な行動であるとか、その表現というのは、どういうものになってきますか?

田嶋

「報徳精神」というか、二宮金次郎の話をする人は大勢いますけど、二宮金次郎さんは「実践」なんですね。現場を見て、現物を知ることが大事だと。「自分たちがやらなければいけないんだ」という、そういう気持ちを持っています。

内田

実際、本当にある意味泥だらけになって、田んぼや畑に入られていますものね。現場に行くと自分もやってみるっていうことを?

田嶋

ヤオマサがあるからどうこうではなくて、自分たちが作った野菜を自分たちが安心して食べられるようにと。私は、あと100年、ということより、10年先を見て小田原のことを予想すると、人口は減ってくる、機械化しなきゃいけない、農業もこれでいいのか、ということを考えています。

内田

そういうコツコツとした地域の子どもたちに向けての農業ファンづくりであるとか、地産地消の野菜というものを理解してもらうことによって、農家、農業というものに携わってくれれば嬉しいですし、地産地消のおいしい野菜が食べたいと思ったら、「ヤオマサにあるよ」というところまでつながっていくと、こんな良いことはないですよね。

tvkのYouTube公式チャンネルの「見逃し配信」では取材VTRも含め、インタビュー全篇をご覧いただけます。(視聴無料です)

特徴ある製品・サービスを紹介

「ビジネスのヒゲ」

誰でも簡単にできる車内洗浄・おそうじおまかせ隊

アイ・ケー・シー(鎌倉市)

- 2018/3/19

- 2018/3/12

- 2018/3/5

- 2018/2/26

- 2018/2/19

- 2018/2/12

- 2018/2/5

- 2018/1/29

- 2018/1/22

- 2018/1/15

- 2017/12/25

- 2017/12/18

- 2017/12/11

- 2017/12/4

- 2017/11/27

- 2017/11/20

- 2017/11/13

- 2017/11/6

- 2017/10/30

- 2017/10/23

- 2017/10/16

- 2017/10/9

- 2017/10/2

- 2017/9/25

- 2017/9/18

- 2017/9/11

- 2017/9/04

- 2017/8/28

- 2017/8/21

- 2017/8/14

- 2017/8/7

- 2017/7/31

- 2017/7/24

- 2017/7/17

- 2017/7/10

- 2017/7/3

- 2017/6/26

- 2017/6/19

- 2017/6/12

- 2017/6/5

- 2017/5/29

- 2017/5/22

- 2017/5/15

- 2017/5/8

- 2017/5/1

- 2017/4/24

- 2017/4/17

- 2017/4/10

- 2017/4/3

- 2017/3/27

- 2017/3/20

- 2017/3/13

- 2017/3/6

- 2017/2/27

- 2017/2/20

- 2017/2/13

- 2017/2/6

- 2017/1/30

- 2017/1/23

- 2017/1/16

- 2017/1/9

- 2016/12/19

- 2016/12/12

- 2016/12/5

- 2016/11/28

- 2016/11/21

- 2016/11/14

- 2016/11/7

- 2016/10/31

- 2016/10/24

- 2016/10/17

- 2016/10/10

- 2016/10/3

- 2016/9/26

- 2016/9/19

- 2016/9/12

- 2016/9/5

- 2016/8/29

- 2016/8/22

- 2016/8/15

- 2016/8/8

- 2016/8/1

- 2016/7/25

- 2016/7/18

- 2016/7/11

- 2016/7/4

- 2016/6/27

- 2016/6/20

- 2016/6/13

- 2016/6/6

- 2016/5/30

- 2016/5/23

- 2016/5/16

- 2016/5/9

- 2016/5/2

- 2016/4/25

- 2016/4/18

- 2016/4/11

- 2016/3/31

- 2016/3/24

- 2016/3/17

- 2016/3/10

- 2016/3/3

- 2016/2/25

- 2016/2/18

- 2016/2/11

- 2016/2/4

- 2016/1/28

- 2016/1/21

- 2016/1/14

- 2016/1/7

- 2015/12/24

- 2015/12/17

- 2015/12/10

- 2015/12/3

- 2015/11/26

- 2015/11/19

- 2015/11/12

- 2015/11/5

- 2015/10/22

- 2015/10/15

- 2015/10/8

- 神奈川ビジネスUp To Date TOPへ